Blog

レッド・ツェッペリンのレコード高価買取|ハードロックを超えた部分にこそ秘められた音楽能力

初期ハードロックを代表するバンドのひとつであるレッド・ツェッペリンには、「胸いっぱいの愛を」、「移民の歌」、「ブラック・ドッグ」といったハードロックを代表するナンバー、バラードからハードロックにまで展開していく「天国への階段」など、多くの有名曲があります。しかしもしこれら有名な曲だけであったなら、レッド・ツェッペリンのアルバムに、あそこまでの深みが生まれたでしょうか。

数多くのハードロック・バンドが生まれた60年代末から70年代にかけて、レッド・ツェッペリンの音楽が特別であった背景には、それら有名曲には含まれなかった別の音楽があったのではないでしょうか。そのひとつは、実質的なリーダーであったジミー・ペイジのアコースティック・ギターの演奏に現れているように感じます。

今回はいくつかの曲と、そのギター演奏を通して、ハードロックの枠を超えた部分のレッド・ツェッペリンに迫ってみようと思います。

Black Mountain Side

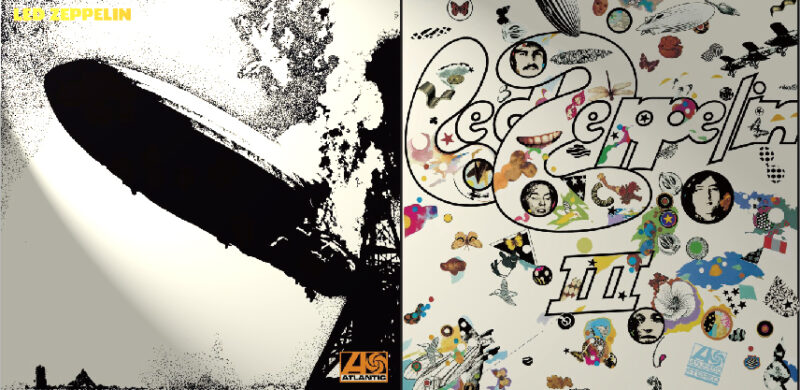

Led Zeppelin, 1969

ジミー・ペイジやレッド・ツェッペリンの音楽が、ブルースから強く影響されたものであることは、一聴してわかります。しかしジミー・ペイジはブルースやロックに留まらず、広範囲に音楽を聴いていたことが良く知られており、実際にブルースとはまったく違う角度からのギタリズムも築いていました。

ファースト・アルバムに収められた「ブラック・マウンテン・サイド」は、アコースティック・ギターとタブラの二重奏によるインスト・ナンバーですが、ここでペイジはモーダルな旋法と、ポリフォニーなギター・アプローチを聴かせており、初期ハードロックはもちろん、ヘヴィメタル系のギタリストとも一線を画すものです。

執拗に繰り返される主題は、もし仮にこれを通常の長調や短調という見方でとらえるのであれば、長調と短調が交錯する構造で、これがこの曲の秘術的な雰囲気の背景にあります。そしてそこから展開されるパートは上声部と下声部が独立したポリフォニックな動きをしており、これはハードロック系のエレキギターでは通常聴くことのできないものです。クラシック・ギターやイギリスのトラディショナル音楽など、リュートの流れを汲んだ撥弦楽器の演奏体系に属する技術なのですよね。

ファースト・アルバムにこうした音楽を入れた事。これはレッド・ツェッペリンにアーティスティックな側面を残す最初の布石となりました。

1. 楽曲概要

- 曲名: Black Mountain Side

- アーティスト名: Led Zeppelin

- 収録アルバム: Led Zeppelin(通称『Led Zeppelin I』)

- リリース年: 1969年(アメリカ:1969年1月12日、イギリス:1969年3月31日)

- 作曲: Jimmy Page(伝承曲「Black Water Side」のアレンジが元となっている)

- 演奏時間: 約2分5秒~2分6秒程度

- 楽曲形態: インストゥルメンタル(アコースティック・ギター主体)

「Black Mountain Side」は、デビュー・アルバム『Led Zeppelin』のB面(Side Two)2曲目に収録されたアコースティック・インストゥルメンタルです。ジミー・ペイジ(Jimmy Page)がイギリスのフォーク・ギタリスト、バート・ヤンシュ(Bert Jansch)のアレンジなどに影響を受け、自身のギターアレンジとして仕上げた楽曲としても有名です。

2. アルバム『Led Zeppelin』のアナログ盤情報

2-1. アナログ盤の基本データ

- アルバム・タイトル: Led Zeppelin

- リリース元: Atlantic Records

- オリジナル・カタログ番号(US盤): Atlantic SD 8216

- プロデューサー: Jimmy Page

- 録音時期: 1968年10月~11月頃

- 録音スタジオ: オリンピック・スタジオ(ロンドン)など

米国盤と英国盤の発売時期

- 米国発売日: 1969年1月12日

- 英国発売日: 1969年3月31日

当初、アメリカではAtlantic Recordsから発売され、イギリスでは当時Atlanticのライセンスを持つPolydorや後にWarner系などからプレスされたバージョンがあります。初期プレスではラベルのデザインやマトリクス番号、ジャケット背面のクレジット表記などに違いがあるため、コレクターズ・アイテムとしては細かな差異が評価対象となっています。

2-2. LPのトラック・リスト

アナログ盤では以下のようなトラック順になっています。なお、国やプレスによる大きな違いはなく、多くのエディションでほぼ同様の並びです。

Side One

- Good Times Bad Times

- Babe I’m Gonna Leave You

- You Shook Me

- Dazed and Confused

Side Two

- Your Time Is Gonna Come

- Black Mountain Side ←本曲はこちら

- Communication Breakdown

- I Can’t Quit You Baby

- How Many More Times

Black Mountain Side はB面(Side Two)の2曲目に位置し、2分ほどの短いインストゥルメンタルとして収録されています。

3. 楽曲の特徴・背景

- インストゥルメンタル構成

- ボーカルはなく、ジミー・ペイジのアコースティック・ギターとインド系パーカッション(タブラなど)の演奏が中心です。

- ペイジのギターはオープン・チューニング(DADGAD)で演奏され、エキゾチックな響きを強調しています。

- 伝承曲との関係

- イギリスの伝統曲「Black Water Side」を元にしたとされ、フォーク・ギタリストのバート・ヤンシュがカバーしたアレンジにも大きな影響を受けています。

- ただし、作者クレジットはジミー・ペイジ単独名義となっています。

- ライブでのメドレー

- 後年のライブでは、本曲が「White Summer」と組み合わせたメドレーとして演奏されるケースもありました。

- ギターソロ・コーナーとして披露される際は、アコースティックからエレクトリックギターへ移行する場面などもあり、即興的要素が強く出る場合もありました。

- アルバム内での役割

- アルバム内のヘヴィなエレクトリックサウンド(「Communication Breakdown」「Dazed and Confused」など)との対比として、アコースティック側面を示す重要な役割を果たしています。

- バンドの音楽性の幅広さを端的に示す曲の一つとして、初期から注目されてきました。

4. 中古市場・コレクターズ情報

- Led Zeppelinデビュー・アルバムの価値

- 初回プレス盤(特に英国オリジナルのAtlantic plumラベル盤)や特定のマトリクス番号は、コレクター間で非常に高値で取引されることがあります。

- US盤や後年のリイシュー盤でも、盤質・ジャケット状態が良好であれば需要があります。

- 「Black Mountain Side」収録における注目点

- アルバム全体としての評価が非常に高いため、本曲も含めたアルバム通しのコンディションやプレス情報が査定に影響します。

- レアなエディション(ラジオ局用プロモ盤、ホワイトラベルプロモ、特殊ラベルなど)に収録されている場合、コレクター市場で別途高値になる可能性があります。

- CD・デジタルリマスター再発

- 近年のCD・デジタルリマスター版にも「Black Mountain Side」はもちろん収録されていますが、アナログ独特の温かみを好むファンは依然としてオリジナルLPを重視する傾向があります。

Friends

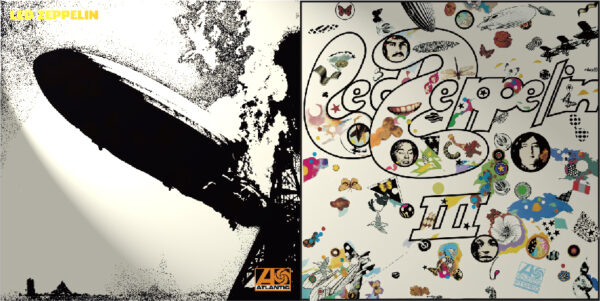

Led Zeppelin III, 1970

「ブラック・マウンテン・サイド」という布石を打ったレッド・ツェッペリンが、もっとも非ハードロック的かつ高度な音楽性にたどり着いたアルバムが、サード・アルバム「Led Zeppelin III」です。このアルバムには、ブルースロックや長調/短調に要約されるロマン主義的音楽の典型的なアプローチでは、作曲も演奏も不可能なものがいくつもあるのですが、中でも「フレンズ」は絶品です。

この曲もやはり長調と短調が混在したサウンドが主題の中で鳴り響きます。もちろんペイジがそのサウンドを良しとした事が最大の理由でしょうが、それ以前にこのサウンドを生むに至ったのが、オープン・チューニングという特殊なギター調弦方法です。

オープン・チューニングは英米のトラディショナル・ギターでよくみられますが、長所は演奏が単純になる事、短所は多彩なコード進行に対応しにくい事です。要するに、複雑な和声進行を作ると、どうしても伝統的な超体系から外れる音が出てしまうわけですが、ペイジはこれを逆用したのではないでしょうか。

また、この魔術的ともいえる独特な曲想を何倍にも拡張したジョン・ポール・ジョーンズのアレンジも見事でした。

1. 楽曲「Friends」について

- 曲名: Friends

- アーティスト名: Led Zeppelin

- 収録アルバム: Led Zeppelin III

- リリース年: 1970年(10月5日にアメリカ・イギリスでほぼ同時期に発売)

- 作曲クレジット: Jimmy Page / Robert Plant

- 演奏時間: 約3分34秒~3分45秒(エディションによって若干異なる)

「Friends」はアコースティックギターをメインに据えたフォーキーでエスニックな雰囲気を持つ楽曲です。前曲「Immigrant Song」のエネルギッシュなロックサウンドとは打って変わって、サイドAの2曲目に配置されることでアルバムの多彩な音楽性を印象付ける役割を担っています。ストリングスのアレンジが施されており、ジョン・ポール・ジョーンズ(John Paul Jones)が手がけたオーケストレーションが曲を彩る重要なポイントでもあります。

2. アルバム『Led Zeppelin III』のアナログ盤情報

2-1. 基本データ

- アルバム・タイトル: Led Zeppelin III

- リリース元: Atlantic Records

- オリジナル・カタログ番号(US盤): SD 7201

- オリジナル・カタログ番号(UK盤): 2401002 (Polydor / Atlantic)

- プロデューサー: Jimmy Page

- 録音時期: 1970年5月~8月ごろ(一部セッションは1969年末から行われた可能性も)

- 録音スタジオ: ヘッドリー・グランジ(Headley Grange)、アイランド・スタジオ(Island Studios, London)、オリンピック・スタジオ(Olympic Studios, London)など複数

レッド・ツェッペリンIIIは、前作までのヘヴィなエレクトリック路線と比べてアコースティック色が強まり、その点で当時のファンや批評家を驚かせた作品として知られます。「Friends」はまさにその“アコースティック路線”の象徴的な一曲です。

2-2. ジャケットのギミック(ピクチャー・ホイール)

- 本作のオリジナルLPジャケットは、表面に丸窓が複数設けられ、中の回転式ディスク(ホイール)を動かすことで、さまざまなイラストが覗くという特殊仕様が採用されました。

- この仕掛けはファンから「ピクチャー・ホイール・スリーヴ」と呼ばれ、初回盤および一部の再発盤においても再現されています。

- 英国初回盤(2401002)や米国初期盤(SD 7201)では、このギミックがしっかりと動く状態で残っているかがコレクターズ・アイテムとしての評価に大きく影響します。

2-3. LPのトラック・リスト

Side One

- Immigrant Song

- Friends ←本曲はこちら

- Celebration Day

- Since I’ve Been Loving You

- Out on the Tiles

Side Two

- Gallows Pole

- Tangerine

- That’s the Way

- Bron-Y-Aur Stomp

- Hats Off to (Roy) Harper

「Friends」はアルバムの前半(A面)2曲目に配置され、「Immigrant Song」の鋭いロックサウンドとは対照的に、アコースティックギターとストリングスが織り成す独特の世界観を提示しています。

3. 楽曲背景・制作秘話

- アコースティック路線の強化

- レッド・ツェッペリンIIIは、スコットランドのブロナ・イャール(Bron-Yr-Aur)という山小屋での合宿的な滞在中に、ジミー・ペイジ(Jimmy Page)とロバート・プラント(Robert Plant)がアコースティック主体の楽曲を多数構想したことから生まれました。

- 「Friends」は、その流れの中で生まれたアコースティック・ナンバーの一つであり、フォーキーかつ民族音楽的な要素も感じさせます。

- ジョン・ポール・ジョーンズのストリングス・アレンジ

- キーボーディスト/ベーシストのジョン・ポール・ジョーンズは、クラシック音楽の素養があり、アレンジメントにも長けていました。「Friends」ではオーケストラ風のストリングスが曲の後半に重なることで、壮大かつスリリングな雰囲気を演出しています。

- このようなストリングスアレンジは、それまでのレッド・ツェッペリン作品にはほとんど見られなかった要素であり、本作が持つ新鮮な魅力の一つとなりました。

- エスニックな響きとチューニング

- ジミー・ペイジは「Friends」でもオープン・チューニングや変則チューニングを多用し、民族音楽的な響きを創出しています。

- 具体的なチューニングは諸説ありますが、DADGADやオープンCなど、通常のEADGBEとは異なるセッティングを駆使している可能性が高いといわれています。

- 歌詞のメッセージ

- ロバート・プラントの書く歌詞には、ポジティブな友情や絆といったテーマが織り込まれているとされ、「Friends」というタイトルからも推測できるように、仲間同士の結束や平和的なイメージが反映されています。

- ただし、プラントは抽象的・象徴的な表現を好む傾向があるため、一義的な解釈だけではない深みを感じ取るファンも多いです。

4. シングル・カットの有無とプロモ盤

- 「Friends」単体のシングル発売: 公式に単独シングルとして発売された事例はありません。

- 1970年当時、アルバム『Led Zeppelin III』からは「Immigrant Song」がシングルとしてリリースされており、そのB面に「Hey, Hey, What Can I Do」が収録されました(「Friends」ではありません)。

- 一部の国や地域ではプロモーション用のサンプル盤やEPが作られたケースはあるものの、「Friends」がA面でプレスされた一般流通盤は基本的に存在しないと考えられます。

5. 中古市場・コレクターズ情報

- オリジナル盤の価値

- 英国初回盤(プラム・レーベルやPolydorのクレジットがあるもの)と米国初回盤(アトランティックSD 7201)ともに、ジャケットの“ピクチャー・ホイール”が無事に回転するかどうか、裏面やスピンドルマークの有無、盤質などが査定の要点になります。

- レッド・ツェッペリンIIIは全世界的にヒットしたため、プレス数自体は多いものの、保存状態が良好な初回プレスはコレクター人気が高く、高額で取引されるケースがあります。

- 再発盤との違い

- 再発盤やリマスター盤でも“ピクチャー・ホイール”を再現しているエディションがありますが、紙質や印刷の微妙な差異があり、マニアは初回盤との違いを見分けるポイントとしています。

- 1990年代以降のリマスター盤では、音質向上を狙ったものが多く、デジタルリマスターCDや180g重量盤LPなど、多様なフォーマットで再登場しています。

- 楽曲「Friends」の評価

- コレクターやファンの間では、A面2曲目にあえてこのアコースティック&ストリングス・ナンバーを置いたアルバム構成が高い評価を受けています。特に“ヘヴィ路線”のバンドと思われがちなイメージを覆す例として語られることが多く、アルバム全体の価値を底上げしている楽曲の一つといえます。

6. 制作秘話・背景のポイント

- 合宿生活でのソングライティング

- 前作までに比べてフォーク色、カントリー色が強い楽曲が多い『Led Zeppelin III』は、メンバーが自然の多い環境で一緒に過ごしながらアコースティックギターをつま弾いているうちに生まれた曲が多いです。

- 「Friends」もシンプルなギターリフから着想を得て、そこにロバート・プラントのリリック、ジョン・ポール・ジョーンズのストリングスアレンジを加え、最終的に独特のムードを持つ曲に仕上がりました。

- ペイジのサウンド・エクスペリメント

- ジミー・ペイジはメロトロンやシタールなど、さまざまな楽器や録音技術に興味を持っており、東洋音楽やトラッドフォークへの傾倒も見られました。本作でのストリングス導入も、そういった探求の一部と考えられます。

- 『Led Zeppelin III』はエレクトリック色を抑え、アコースティックとフォーキーなサウンドに焦点を当てた作品として、新鮮な驚きをもって迎えられました。「Friends」はその特徴を象徴する楽曲といえます。

- ライブでの披露

- ライブではあまり頻繁に演奏されなかった曲の一つですが、後年(特に90年代半ばの“Page & Plant”プロジェクトなど)にアレンジを変えて披露されることもありました。

- ストリングスやパーカッションを大々的に加えたバージョンが一部のコンサート映像に残っており、スタジオ版とはまた異なるダイナミックな雰囲気を味わうことができます。

7. まとめ:レコードで聴く「Friends」の魅力

- アルバム構成の妙

「Immigrant Song」で幕を開けた直後の「Friends」は、まるで音楽的な旅の入り口で急に風景が一変するような効果をもたらし、リスナーに強い印象を与えます。レコードのA面で流れを聴くと、その効果はより鮮明に感じられるでしょう。 - アコースティックとストリングスの融合

アコースティックギターの独特なチューニングや異国情緒あるコード進行、そしてジョン・ポール・ジョーンズによるストリングスアレンジが高次元で融合しており、レッド・ツェッペリンの音楽的幅広さを強く印象付ける楽曲です。 - 初回盤ジャケットの魅力

“ピクチャー・ホイール”スリーヴを持つ初回盤(英国・米国)のジャケットは、視覚的にもアルバムの芸術性を楽しめる逸品。コレクターならコンディションにこだわって入手したいところです。 - 中古市場での人気

『Led Zeppelin III』自体は世界的にメガヒット作となったためプレス数も多いですが、オリジナル初回盤や良好なコンディションの一品は依然として人気が高く、高値で取引される場合があります。

参考ポイント

- 曲順での聴き方: レコードでSide Oneを通して聴くと、「Immigrant Song」から続く流れの中で「Friends」の対照的なサウンドが鮮やかに際立ちます。

- ジョン・ポール・ジョーンズの貢献: ベーシストでありながら、ストリングスをはじめとする多彩なアレンジを手がける才能がバンドの音楽性を大きく広げていたことが、本作では特に明確に示されています。

- オリジナル盤の見分け方: 英国盤はプラム・レーベル、米国盤は赤緑のアトランティック・ラベルが一般的。ジャケットの回転ホイールがきちんと動作するかや、マトリクス番号の違いもコレクターにとっては重要なポイントです。

That’s The Way

Led Zeppelin III, 1970

「フレンズ」がオープンDのチューニングに工夫を加えて作り出した曲なら(実際には半音落としてD♭になっています)、「ザッツ・ザ・ウェイ」はオープンAチューニング(実際の音はG)を利用した作曲です。ギターシステムと作曲が一体化しているわけですね。このサウンドが、ブリティッシュ・トラッドに繋がるツェッペリンのもうひとつの顔を生み出したわけです。

ちなみにこの曲は、1年半にわたってライヴツアーに明け暮れたツェッペリンが休暇を取り、ペイジとヴォーカルのロバート・プラントが電気も通っていないウェールズのブロン・イ・アーの家で作ったことが知られています。「これがその道だ」…ここで、プラントは初めて自分が何をすればいいのか発見したのかもしれませんね。

1. 楽曲「That’s The Way」について

- 曲名: That’s The Way

- アーティスト名: Led Zeppelin

- 収録アルバム: Led Zeppelin III

- リリース年: 1970年(アメリカでは10月5日発売、イギリスでは10月23日発売とされる)

- 作曲クレジット: Jimmy Page / Robert Plant

- 演奏時間: 約5分35秒~5分40秒(エディションによって数秒異なる場合あり)

「That’s The Way」はアコースティックギターを主体に、静謐かつ叙情的なサウンドを展開するナンバーです。レッド・ツェッペリンといえばハードなロックサウンドのイメージが強いですが、同アルバム『Led Zeppelin III』はアコースティック色の濃い楽曲が多く、「That’s The Way」もその象徴的存在といえます。ロバート・プラント(Robert Plant)の叙情的なボーカルとジミー・ペイジ(Jimmy Page)の繊細なギタープレイが重なり、物悲しさと郷愁を感じさせる仕上がりとなっています。

2. アルバム『Led Zeppelin III』のアナログ盤情報

2-1. 基本データ

- アルバム・タイトル: Led Zeppelin III

- リリース元: Atlantic Records

- オリジナル・カタログ番号(US盤): SD 7201

- オリジナル・カタログ番号(UK盤): 2401002

- プロデューサー: Jimmy Page

- 録音時期: 1970年春~夏頃

- 録音スタジオ: ヘッドリー・グランジ(Headley Grange)、アイランド・スタジオ(Island Studios, London)、オリンピック・スタジオ(Olympic Studios, London)など

デビュー作や『Led Zeppelin II』とは大きく趣を異にし、アコースティック・フォーク路線やトラディショナル音楽の要素が色濃いサウンドが特徴です。本作のアナログ盤初回プレスは、ジャケットに独特の“ピクチャー・ホイール”を採用した特殊仕様で、コレクター間では今も高い人気を誇ります。

2-2. LPのトラック・リスト

Side One

- Immigrant Song

- Friends

- Celebration Day

- Since I’ve Been Loving You

- Out on the Tiles

Side Two

- Gallows Pole

- Tangerine

- That’s The Way ←本曲はこちら

- Bron-Y-Aur Stomp

- Hats Off to (Roy) Harper

「That’s The Way」はアルバム後半(B面の3曲目)に位置し、フォークやカントリー色を帯びた楽曲群の流れの中でも特に静けさと哀愁を感じさせるナンバーとして印象づけられています。

2-3. ジャケットのギミック(ピクチャー・ホイール)

- 回転式ディスク(ホイール)が内側に仕込まれた特殊仕様

- 表ジャケットの丸窓を通して、ディスクを回転させるとさまざまなイラストや写真が現れる。

- 初回盤や一部再発盤でしっかりギミックが再現されているかどうかがコレクターズアイテムとしての価値に大きく関わります。

3. 「That’s The Way」の楽曲背景・制作秘話

- ブロナ・イャール(Bron-Yr-Aur)でのソングライティング

- スコットランドやウェールズの自然豊かな環境で、ジミー・ペイジとロバート・プラントが合宿的に過ごしながらアコースティック主体の曲作りを行った時期に生まれた楽曲とされます。

- 山小屋暮らしの中で得たインスピレーションが「That’s The Way」のリリックやサウンドに濃厚に反映されており、都会的なロックを離れた“牧歌的・郷愁的な雰囲気”が特徴です。

- アコースティックギターのアレンジとチューニング

- ジミー・ペイジは変則チューニングやオープンチューニングを多用するギタリストとしても知られています。「That’s The Way」でも通常のEADGBEとは異なるチューニングが採用されており、特有の響きが生み出されています。

- アコースティックギターをメインに据えながらも、やや郷愁を誘うコード進行とメロディが、ロバート・プラントの淡いボーカルを引き立てる構成です。

- 歌詞のテーマ

- 歌詞の詳細は抽象的かつパーソナルな部分もありますが、大まかには“人間同士の距離や隔たり”、“理想と現実のギャップ”などを示唆していると解釈されることが多いです。

- ロバート・プラントは友人関係や社会的な疎外感などをモチーフにしたとも言われていますが、聴き手によってさまざまに解釈できる余地がある詩になっています。

- アルバム内での役割

- 「Immigrant Song」などのエネルギッシュなロックナンバーや「Gallows Pole」などのフォークアレンジ曲の合間で、より静かに聴かせる構成の楽曲として重要な役割を担っています。

- アコースティック路線を強調した『Led Zeppelin III』の印象を決定づける数曲のうちの一つであり、後年のファンや批評家によっても高く評価されることが多いトラックです。

4. 中古市場・コレクターズ情報

- オリジナル盤の価値

- 英国初回盤(Atlanticプラム・ラベル)や米国初回盤(赤緑アトランティック・ラベル)など、ジャケットの“ピクチャー・ホイール”がしっかり残っており、盤質が良好なものはコレクターズ市場で高値が付くことがあります。

- 「That’s The Way」はシングルではないため、本曲単独でのコレクションというよりも、アルバム全体としての状態やプレス情報(マトリクス番号など)によって価値が左右されます。

- リマスター盤・リイシュー盤

- 1990年代以降、ジミー・ペイジ監修のリマスターや180g重量盤LPなど、複数の再発エディションが登場しています。どれも「That’s The Way」や他の楽曲の音質向上が図られていますが、初回盤ならではのアナログの風合いやジャケットギミックを求めるファンも多いです。

- 一部のリマスター盤・デラックスエディションには未発表テイクやデモバージョンが収録されることもあり、オリジナルとはまた違った角度から楽曲を楽しめる要素が追加されています(ただし「That’s The Way」のデモ音源が広範囲に公式リリースされたのは限定的です)。

- アルバム全体での人気

- 『Led Zeppelin III』は初期3部作の中では一時期“過小評価”された時期もありましたが、近年ではアコースティック・フォーク路線を含めた幅広い音楽性が再評価され、マニアから一般層まで安定した人気を保っています。

- 「That’s The Way」は特にフォーク寄りのナンバーとしてコレクターや熱心なファンから支持され、“レッド・ツェッペリンのバラード/フォークソング最高傑作の一つ”と位置づけられることもしばしばです。

5. 制作秘話・背景のポイント

- 自然環境での創作

- ブロナ・イャール(Bron-Yr-Aur)の山小屋生活が、アコースティック志向を強める決定的なきっかけとなりました。遮るものがない大自然の中でギターをつま弾き、メロディや歌詞を練り上げたことが、この曲にも大きく影響したと考えられます。

- ジミー・ペイジとロバート・プラントが、夜な夜な焚き火の前でジャムセッションのように新曲アイデアを試していたエピソードはファンの間でも有名です。

- ペイジとプラントのコラボレーション

- レッド・ツェッペリンの作曲クレジットは、多くが「Page/Plant」名義ですが、とりわけ『Led Zeppelin III』期はリフ志向のヘヴィ・サウンドだけでなく、メロディやリリックのニュアンスにまで踏み込んだ二人の共同作業が色濃く表れています。

- 「That’s The Way」も、プラントの内省的な詩世界とペイジのギターアレンジが緊密に結びついた結果生まれた楽曲です。

- ライブ演奏のエピソード

- ライブセットリストに頻出する曲ではありませんでしたが、1970年代初頭の一部コンサートや、後年の“Page & Plant”プロジェクトなどでアコースティック編成に近い形で披露されることもありました。

- フェスティバル出演時などには、ステージにアコースティック・コーナーを設けて「That’s The Way」を含むフォーキーなレパートリーを演奏するシーンも散見されます。

6. まとめ:レコードで聴く「That’s The Way」の魅力

- アルバムの流れの中で味わう意義

- 「Immigrant Song」や「Out on the Tiles」のようなロック色の強い曲と、「Tangerine」や「Gallows Pole」といったフォーキーな曲の合間に位置し、アルバム後半のクライマックスへ向けて“静の美”を際立たせる役割を果たしています。

- レコードのB面に針を落とし、「That’s The Way」が流れ始める瞬間の空気感は、デジタル配信やCDとはまた異なる趣があります。

- アコースティックの深みとプラントのボーカル

- ジミー・ペイジならではのギターワーク、ロバート・プラントの繊細なボーカルが混ざり合い、シンプルながらも奥行きあるサウンドを作り上げています。

- バンドのイメージにある“激しいロック”と対極にあるようでいて、本質的には彼らの音楽性の幅広さを示す重要な一曲です。

- オリジナル盤の美麗ジャケット

- ジャケットの“ピクチャー・ホイール”仕様をはじめ、オリジナル初回盤(英国・米国問わず)はアート性が高く、コレクター心理をくすぐるディテールが満載です。

- 盤質やギミックの状態の良いオリジナル盤は年々希少化が進み、高値で取引されることも少なくありません。

参考ポイント

- コレクターズ市場: レッド・ツェッペリンIIIのオリジナル盤はプレス数も多い一方で、保存状態やマトリクス番号、ラベルのデザインなど細部で価値が変動します。

- 音質面: 180g重量盤リイシューやデラックスエディションなども存在しますが、オリジナル盤特有のアナログの味わいを好むファンも多く、「That’s The Way」のしっとりとしたアコースティックサウンドをそれで聴くことに大きな魅力を感じる人が少なくありません。

- 楽曲評価: 初期には派手なロックアンセムの影に隠れがちでしたが、近年ではレッド・ツェッペリンのアコースティック路線を代表する楽曲の一つとして再評価される傾向があります。

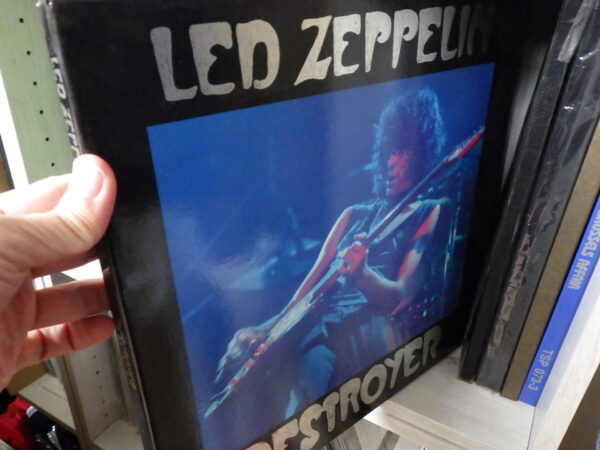

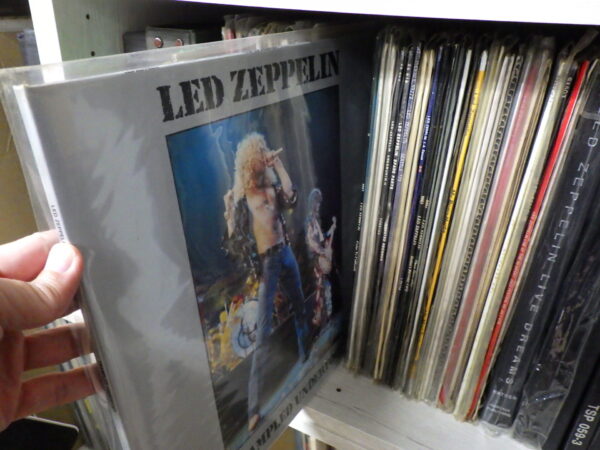

買取対象アイテムについて

- レコード(LP、シングル、EP ほか)

- オリジナル盤:イギリスやアメリカ、国内盤など、それぞれの初回プレスは特に高額査定が期待できます。マトリクス番号や帯(国内盤の場合)などの有無も査定に大きく影響します。

- 限定盤・リイシュー盤:特別なカラー・バイナルやボックスセット、近年のリマスターLPも需要が高く、高価買取になる場合があります。

- プロモ盤・テストプレス:非売品やラジオ局向けサンプル盤などは希少性が高く、コレクターからの需要が見込めます。

- CD、DVD、ブルーレイ

- 初回限定盤・特典付き:デジパック仕様や特典ディスクが付属している場合、査定額が上乗せされる可能性があります。

- 廃盤・希少タイトル:現在入手困難となっている盤は、プレミアが付くケースが多いです。

- ボックスセット:レア音源やライブ映像がまとまったセットは人気が高く、高額になる場合があります。

- パンフレット・ポスター・チラシなど紙物

- ライブ会場限定パンフレット:開催地限定のパンフレットや、海外ツアー時の現地版パンフレットなどはコレクターからの需要が大。

- ポスター・フライヤー:当時物の宣伝用ポスターやフライヤーは、保存状態次第で貴重な資料として扱われます。折れや破れがないほど査定アップが見込めます。

- 書籍・スコア(楽譜)

- バンドスコア:オフィシャルバンドスコアや、海外版の楽譜は入手困難であるほど価値が高まります。

- 写真集・研究書:レアな写真集や、詳しい解説が掲載された研究書・評論本なども需要あり。絶版のものは特に高値がつくことがあります。

- サイン入り書籍:もしも公式のサインやメッセージが含まれていれば、査定が大幅に上がる可能性があります(真贋確認が必要)。

査定のポイント

- 状態(コンディション)のチェック

- レコードやCDの盤面:キズや汚れ、反り、ノイズ発生の有無などをチェックいたします。

- ジャケットやブックレット:日焼け、破れ、シミ、帯・ライナーノーツの有無も査定金額に影響。

- 紙物・書籍:折れや破損、シミ、書き込みなどの有無を確認します。カビ臭やタバコ臭がある場合は減額要素となる場合があります。

- 希少性・限定性

- 初回プレスや海外限定品:プレス数が少ないものや、特定国限定のリリースは高く評価されます。

- プロモグッズ・非売品:試聴用プロモ盤や招待者限定配布品などはコレクター需要が強く、査定が大きくアップすることも。

- 付属品の有無

- レコードの帯やオビ、特典ポスター、ステッカー、CDの初回特典、ボックスセットの外箱・ブックレットなど、購入時に付属していたものが揃っているほど査定アップに繋がります。

- 量とジャンルのまとまり

- レッド・ツェッペリン関連アイテムを一括で査定に出すことで、単品よりもトータル評価が高くなるケースがあります。不要になったコレクションをまとめて整理したい方におすすめです。

出張買取・宅配買取の流れ

1. お問い合わせ・ご相談

お電話やLINE、公式サイトのフォームなどからお気軽にご連絡ください。お持ちの品物の内容やおおよその点数、状態などをお伺いしたうえで、買取方法のご提案を差し上げます。

2. 出張買取の場合(大阪府、京都府、神戸・西宮芦屋・尼崎その他兵庫県全域、奈良県、和歌山県、滋賀県へ最短即日出張可能!)

(さらに買取予想額が30万円以上かつレコード200枚以上お売りいただける場合は日本全国出張買取可能です!)

- 日時のご予約:ご希望の日時を調整し、スタッフがご自宅へお伺いします。

- 現地で査定:その場で品物を確認・査定し、金額を提示いたします。

- お支払い・お引き取り:査定額にご納得いただければ、即現金または銀行振込でお支払いし、品物を引き取らせていただきます。

3. 宅配買取の場合

- お申し込み:梱包キットをご希望の場合は、ご連絡時にお知らせください。

- 梱包・発送:品物を安全に梱包し、着払いにて当店宛に発送していただきます。

- 査定結果のご連絡:到着後、通常2~3営業日以内に査定結果をお知らせします。

- お支払い:査定額にご納得いただければ、ご指定の口座へ振込にてお支払い。万一キャンセルの場合は、品物をご返送いたします。

こんな方におすすめ

- 「昔集めたレコードを整理したい」

押入れや倉庫に長年眠っていたLP・EP・シングルなどがあれば、ぜひ査定に出してみてください。状態が良ければ意外な高額となる可能性があります。 - 「ライブ会場限定のパンフレットやグッズがある」

コンサート限定品や販促ポスターなど、一般流通していない希少アイテムはコレクターが探し求めている場合が多いです。 - 「絶版本や公式スコアをまとめて手放したい」

まとめ売りで効率よく査定額をアップできるかもしれません。楽譜や書籍は特に保存状態がポイントとなります。 - 「車がないので、大量の品物を運べない」

出張買取ならスタッフが直接伺って梱包・運搬を行います。宅配買取もご利用可能です。

当店の強み

- 専門知識をもつスタッフ

レッド・ツェッペリンをはじめとしたロック・ハードロック全般が大好きかつ詳しいスタッフが査定を担当いたします。希少盤や限定盤の価値を正しく見極められるので、ご安心ください。 - 迅速&柔軟な対応

出張買取はできるだけお客様のご都合に合わせ、スケジュール調整を行います。即日査定や大量処分のご相談にも可能な限り対応いたします。 - 安心の買取実績

長年にわたり音楽ソフトや関連グッズの買取を行ってきた実績から、適正価格でのご提示をお約束いたします。大切なコレクションだからこそ、誠実な査定でお応えします。 - プライバシー保護

宅配買取でもお客様情報を厳重に管理し、外部に漏れることはありません。出張買取でも近隣の方にわからないよう配慮いたします。

レッド・ツェッペリンのレコード/CDの処分は音機館にお任せください!

レッド・ツェッペリンと言えばライヴ。その規模は活動を重ねるごとに大規模になっていき、ビートルズが持っていた観客動員数の記録を塗り替えていきます。しかしライヴと旅の連続はメンバーを疲れさせ、次第にメンバーの多くがドラッグや酒、そしてグルーピーとのセックスに溺れ、最後はボンゾの死で幕を閉じました。もう少しライヴを減らし、サード・アルバムを作った時のように、音楽の創作により多くの時間を割いていれば、バンドの運命はもう少し違ったものになっていたのかもしれません。

音機館は、レッド・ツェッペリンをはじめ、ハードロックのLPやCDも多数とり扱っています。もし処分をご検討なさっているようでしたら、ぜひ音機館にお任せいただけませんでしょうか。誠意をもって査定させていただきます。