Blog

デヴィッド・ボウイとはいったい誰なのか 共演者からひも解くDAVID BOWIE|CDレコード買取

CDレコード&オーディオ買取の当店音機館は、関西全域へ出張買取可能です。(大阪府、神戸その他兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県)

※買取予想金額が50万円以上かつレコード枚数1~200枚をお売りいただける場合は日本全国出張買取可能です。(その他ご相談もお気軽にご連絡ください。)

日本全国宅配買取可能。

1966年代にイギリスでレコードデビュー、端正な顔立ちでロックを聴かない女性ファンをも引きつけた産業音楽界のスター、デヴィッド・ボウイ。彼は俳優も務めましたが、ミュージシャンとしても「デヴィッド・ボウイ」というキャラクターを演じていたように感じます。グラム・ロックの代表格のひとりとして名を知らしめた時代には、ジギー・スターダストという別人格すら演じ続け、そのステージは演劇のようですらありました。

そしてボウイは、まるで映画監督のように共演者を配役し、「デヴィッド・ボウイ」を演出した人物でもありました。音楽において、デヴィド・ボウイよりも共演したミュージシャンの色の方が強くなった音楽も多々あります。時代によって変幻自在にキャラクターを変えてしまうデヴィッド・ボウイとは、いったい誰なのでしょうか。

今回は、そんな無数のペルソナをかぶり続けたショービジネスのロック・スター、デヴィッド・ボウイの音楽を、その共演者といくつかの推薦アルバムを通して、ひも解いていきたいと思います。

自分を演じるロックオペラ

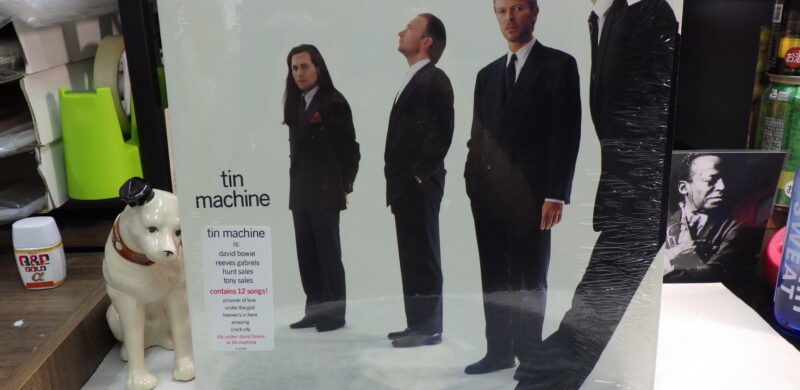

David Bowie (Deram, 1967)

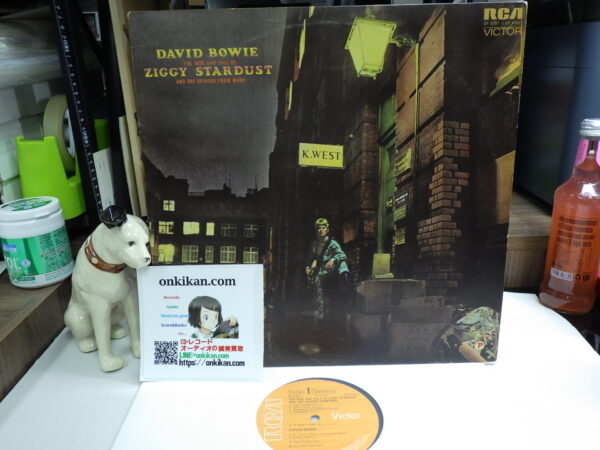

The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (RCA, 1973)

デヴィッド・ボウイのレコードデビューは1966年です。しかしいくつかリリースしたシングルはいずれも注目されることなく、名門DERAMから発表されたアルバムも、【David Bowie】の1枚を残すに留まります。しかしその内容は独創的で、フォークギターでの弾き語りの上にチェンバロやバグパイプが重なる、まるでイギリスの伝統音楽を背景に、物語を語るよう。デビューした時から、デヴィッド・ボウイの音楽はまるで舞台演劇のようだったのです。

こうした芝居がかった傾向は、ボウイをスターダムに押し上げたアルバム【The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars】で頂点に達します。通称「ジギー・スターダスト」と呼ばれるこのアルバムの中で、ボウイは両性具有の別人格・ジギースターダストを演じます。ロック・オペラとでも呼びたくなるこの芝居はアルバムに留まらず、ライヴにも及びました。ボウイは派手な衣装と赤く染めた頭でステージショーを行い、ジギー・スターダストになり切り、Tレックスのマーク・ボランと並んでグラム・ロックを象徴する存在となりました。

グラム・ロックへの傾斜とミック・ロンソン

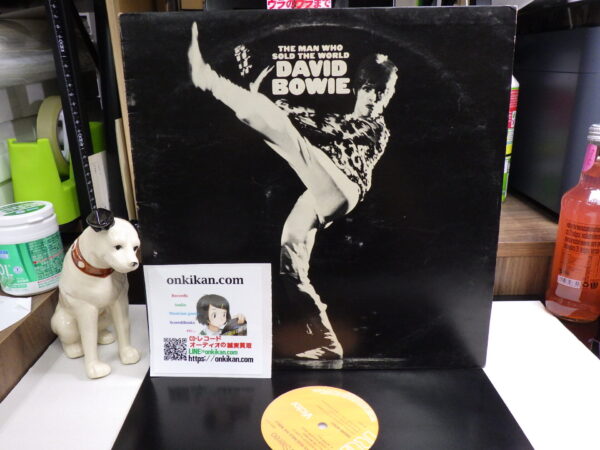

The Man Who Sold the World (Mercury, 1970)

Hunky Dory (RCA, 1971)

セールス面で散々に終わったデビュー・アルバムと、ジギー・スターダストに至るまでの間も、ボウイは「デヴィッド・ボウイ」というペルソナを模索していました。音楽のほかに、詩やパントマイムを組み合わせたステージの創作。架空の宇宙飛行士の物語を紡ぐコンセプト・アルバムの発表などです。こうした中、ボウイはフルタイムで自分をサポートするロック・バンドを望み、そこで出会ったのが、のちにもっと・ザ・フープルを結成する事になったミック・ロンソンでした。こうしてデヴィッド・ボウイがバンド・ロックの歴史の上に乗ります。

ミック・ロンソンと手を組んだ時期の音楽は、オーバーダビングされたボウイによる演出が入っているとはいえ、ベースは曲も演奏もシンプルきわまりないバンド・ロック。統合失調症やパラノイアへの言及を含み、また女装したジャケットのインパクトが絶大の【The Man Who Sold the World】(世界を撃った男)に見られるように、ここでもボウイの関心は、ボウイが演じるキャラクターにあるように思えます。バンドによる演奏自体が演出の一環のようで、ハード・ロックやプログレッシヴ・ロックが台頭した時代にそぐわない印象すら覚えますが、パブ・ロック、グラム・ロック、パンク・ロック、そしてニューウェイヴと繋がるこうした極度に単純化されたロックが、80年代に向けて大きな潮流のひとつになっていったのでした。

ベルリン三部作:ブライアン・イーノ/ロバート・フリップとの出会い

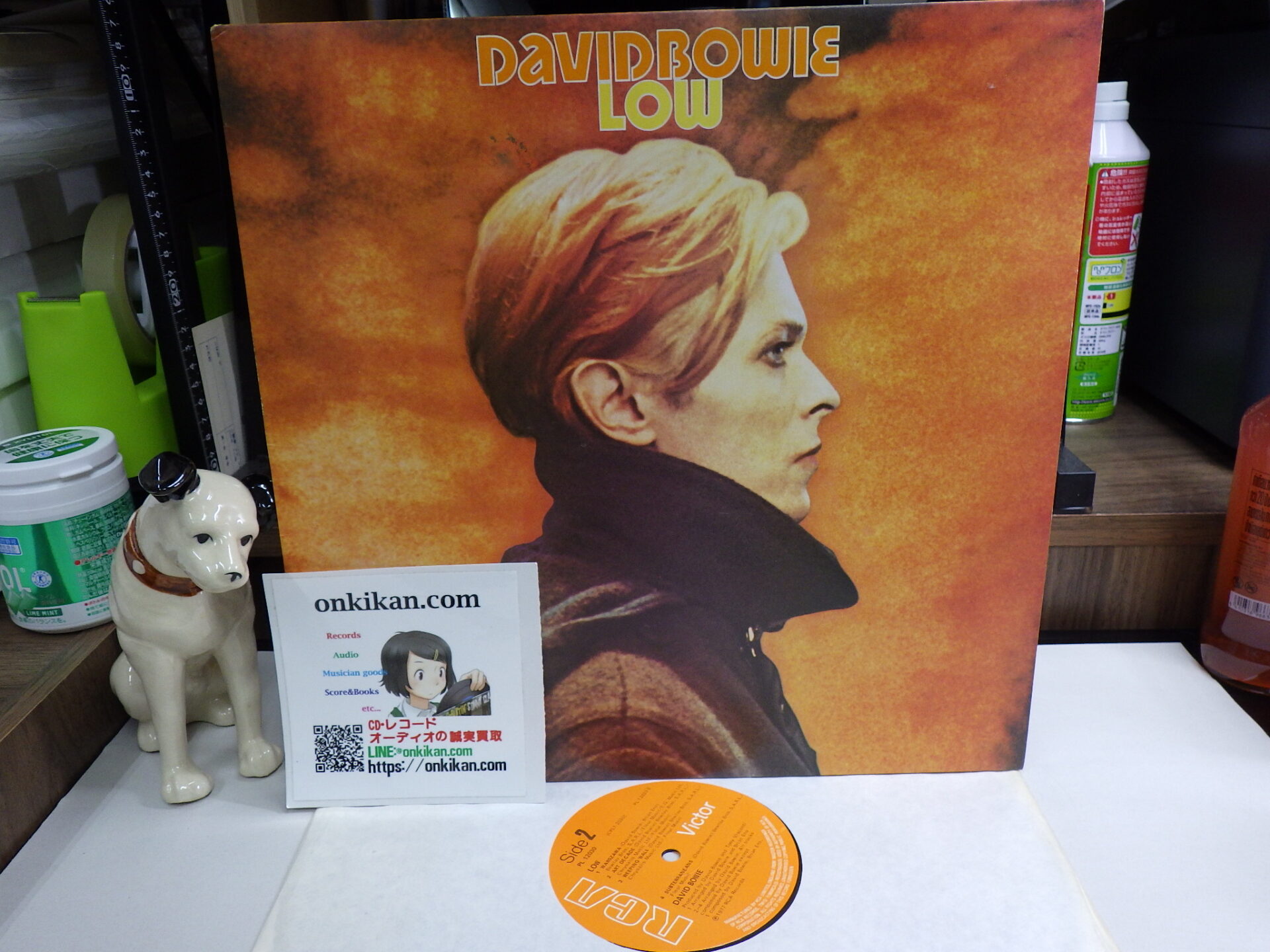

Low (RCA, 1977)

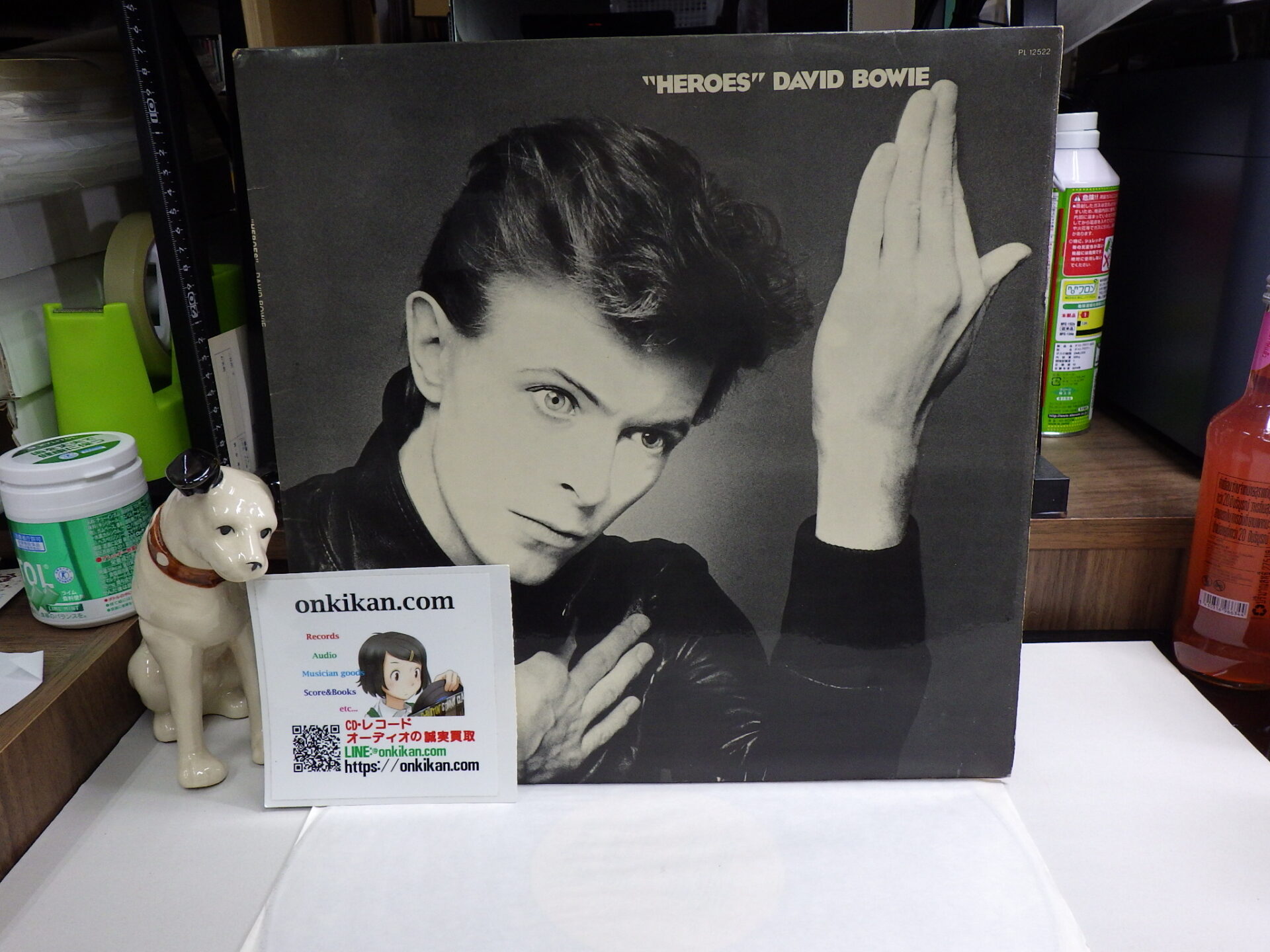

Heros (RCA, 1977)

薬物中毒に陥り、さらに「イギリスはファシスト指導者から恩恵を受けるだろう」と発言、ナチの道具など所持してロシア/ポーランド間の税関で拘留されるなどしたボウイは、人目を避けるようにして、1976年にベルリンに移住しました。この時にボウイが注目したのが、ブライアン・イーノによるアンビエントな音楽で、ここからイーノを大々的に起用したアルバムを3作続けて発表します。限られた人しか使うことの出来なかったアナログ・シンセサイザーの時代から、デジタル・シンセサイザーへと移行した時期でもあり、イーノとの共同作業から生まれたアルバムは、ロックやポップスでシンセサイザーが重用される契機ともなりました。これらのアルバムは、今では「ベルリン三部作」と呼ばれていますが、ここで初めてデヴィッド・ボウイの音楽がオーバークオリティに達します。

第1作【Low】は、デヴィッド・ボウイのアルバムというより、ボウイという素材を使ってイーノが調理したイーノ作品のようです。サイドBなど、ボウイの影すら感じないインストゥルメンタル世界が広がる時間の方が長いほどです。

ポップスターであるデヴィッド・ボウイ寄りの視点から見ると、第2作【Heroes】が、ボウイとイーノの融合が最善のバランスとなった瞬間に感じます。ブライアン・イーノはキング・クリムゾンのロバート・フリップとともに「フリップ&イーノ」というユニットを組んでいましたが、その流れからか、本作ではロバート・フリップがゲストに呼ばれ、素晴らしいギター・ソロを披露しています。

余談ですが、スタジオに入ったロバート・フリップは、リードシートを受け取り、イーノから簡単な説明を受けると、あっという間にソロを弾いて、すぐにスタジオを去ったそうです。70年代のキング・クリムゾン時代にはほとんどギターソロを弾かなかったフリップが、ここでは縦横無尽にギターを弾いており、クリムゾンのファンにとっても注目のレコードになっています。

アメリカ音楽への接近と、ナイル・ロジャース/スティーヴィー・レイ・ヴォーン

Let’s Dance (EMI America, 1983)

1982年、デヴィッド・ボウイは長年在籍したRCAに不満を募らせ、EMIアメリカと契約します。そして翌年に発表されたのが、ボウイの作品で最大のセールスを記録する事となった【Let’s Dance】でした。ボウイとともにこのアルバムを共同プロデュースしたのが、シックのナイル・ロジャースでした。ファンクをはじめとしたブラック・ミュージックを得意としたナイル・ロジャースは、ミュージック・ディレクターとしても飛ぶ鳥を落とす勢い。ジェフ・ベックやローリング・ストーンズのミック・ジャガーまで、彼にプロデュースを任せるほどの時期でした。

ナイル・ロジャースがプロデュースする作品は、彼自身がギターを弾き、アレンジまで手をつけるので、ロジャースの色が色濃く出ます。これもひとつのアメリカ色ですが、もうひとつ強烈なアメリカ色を発揮したのが、テキサスのギタリストであるスティーヴィー・レイ・ヴォーンでした。ブルースを基盤とし、リードもサイドも同時に弾きこなし、「ヘンドリックスの再来」とまで言われたスティーヴィー・レイ・ヴォーンですが、このアルバムが発表された時はダブル・トラブルとしてアルバム・デビューをする直前。自分を演出するボウイは、人を見る目を持ったキャスティングのプロフェッショナルでもあったのかも知れません。

デヴィッド・ボウイ(DAVID BOWIE)のレコード買取/CD買取は音機館にお任せください!

誰かを演じ、作りあげた自分を演出するデヴィッド・ボウイの音楽を聴いていると、本当のボウイはどこにいるのだろうかという疑念に駆られることがあります。しかし、ボウイの家系には統合失調症スペクトラムを患ったものが数多くおり、施設に入院した叔母やロボトミー手術を受けた叔母もいました。もしかすると、統合された「わたし」がいないという事が、本当のボウイだったのかもしれません。

音機館は、デヴィッド・ボウイをはじめ、ロックのLPやCDも多数とり扱っています。もし処分をご検討なさっているようでしたら、ぜひ音機館にお任せいただけませんでしょうか。誠意をもって査定させていただきます。