Blog

実はサウンドが鍵?!サウンドメイクから迫るレッド・ツェッペリンの魅力|レコード買取&出張査定

初期のハードロックと言えば、皆さんはどんなバンドを思い浮かべるでしょう。ディープ・パープル、ブラック・サバス、グランド・ファンク・レイルロード…いろいろなバンドの中にレッド・ツェッペリンの名が入らない事はまずないのではないでしょうか。

これら1970年前後に登場した初期ハードロックは、以降に続いたハードロックやヘヴィメタルとは、印象が違う音楽です。そこには、様式化する以前の広い音楽性のほか、以降のHR/HMとは明らかに違うサウンドメイクに対する考え方が影響しているのではないでしょうか。

ハードロックを代表するバンドのひとつレッド・ツェッペリンは、12年に及ぶバンド活動の中で大きくサウンドを変化させました。そして「胸いっぱいの愛を」「移民の歌」「天国への階段」といったレッド・ツェッペリンの名曲は、すべて初期に集中しています。

今回は残されたレコードを通して、レッド・ツェッペリンのサウンドメイクに迫ってみようと思います。

スタジオ・レコーディングでのロック録音の進化

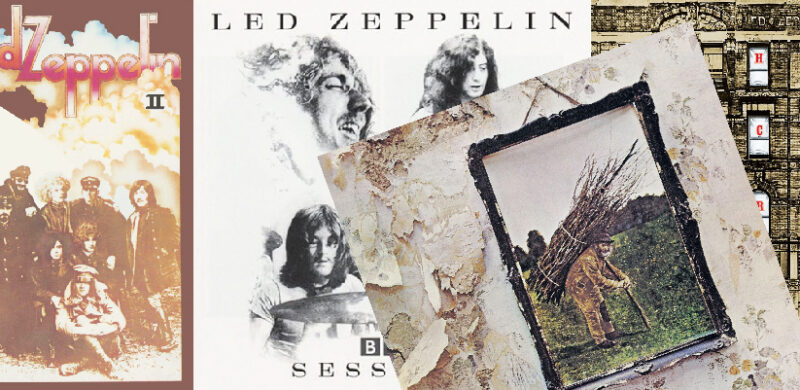

Led Zeppelin (Atlantic, 1969)

Led Zeppelin II (Atlantic, 1969)

Led Zeppelin III (Atlantic, 1970)

Untitled album (Atlantic, 1971)

レッド・ツェッペリンのレコード・デビューは1969年。ビートルズが【プリーズ・プリーズ・ミー】を発表した6年後に、ツェッペリンのサウンドが生まれているのは脅威です。両者のサウンドに隔絶した差を感じない人などいないでしょう。

では、英米のポピュラー音楽の録音は、60年代を通して劇的に進化したのでしょうか。それはある面では正解かも知れませんが、やや誤謬を含んだ言い方かもしれません。何故なら、ジャズにせよ映画音楽にせよクラシックにせよ、60年代どころか50年代でも、はるかに素晴らしい録音を残しているからです。モダン・ジャズの巨人マイルス・デイヴィスの名盤【カインド・オブ・ブルー】は息をのむほどに美しい音を聴くことができますが、録音は1959年。ビートルズ登場からツェッペリン登場の間に起きたのは、スタジオ録音の革命ではなく、アンプリファイされて大音量化した音楽のスタジオ録音の革命でした。

とはいえ、初期のハードロック・バンドが登場した時期も、ラウドなエレクトリック・ミュージックの録音は確立しきっていなかったように思えます。

68年のジミ・ヘンドリックス【エレクトリック・レディランド】収録の「ヴードゥー・チャイルド」や、ディープ・パープルのデビューアルバム【紫の影】、そして69年のツェッペリンのファースト・アルバムとセカンド・アルバムなどでは迫力あるサウンドを聴くことができますが、それより後に発表されたはずの69年のグランド・ファンク【オン・タイム】や70年録音ブラック・サバス【パラノイド】は、正直のところ迫力に欠けた音になっています。ではグランド・ファンクのサウンドが迫力のないものであったかというと、ライヴ録音では暴力的と言えるほど凄まじい音を発しています。

スタジオでそれまでの音楽にはなかった、スモールコンボが出すアンプリファイドされた大音圧の音をどのように録音して表現するか、このメソッドはまだ共有されていない段階だったのでしょう。ではなぜ初期レッド・ツェッペリンのサウンドは迫力ある音になったのでしょうか。ここに3人のレコーディング・エンジニアが登場します。

3人のレコーディング・エンジニア

初期レッド・ツェッペリンをアルバムに置き換えると、デビュー・アルバム【Led Zeppelin】から4枚目のアルバム【Untitled Album】までと言ってよいかと思いますが、この録音に携わったレコーディング・エンジニアで中心的な役割を果たしたのが、ローリング・ストーンズ、フー、キンクスといったビートロック・バンドのメイン・エンジニアを務めたグリン・ジョーンズ(1st)、ジミ・ヘンドリックスのメイン・エンジニアとして有名なエディ・クレイマー(2nd)、ジミ・ヘンドリックスの録音セッションでエディ・クレイマーのセカンド・エンジニアを務め、グリン・ジョーンズの弟でもあるアンディ・ジョーンズ(3rd, 4th)、この3人でした。

そして、この3人のエンジニアに共通して言えることは、マルチ・マイキングというニアマイクでのセパレートされたサウンドにますます近づいて行った時代に、オフ・マイクに近い舞キングを活用して、反射音をはじめとした多くの音のまじりあった複雑な音を録音したことです。

【Led Zeppelin】でメイン・エンジニアを務めたグリン・ジョーンズは、ドラム録音においては伝統的な方法を取ったエンジニアでした。そしてその延長で、60年代を通して大音量化していくロックの迫力あるサウンドをどのように捉えるかに、自分なりの道を確立しました。

ドラムの録音は、少ないマイクでドラムセット全体を録音する方法と、スネアやタムやシンバルなどすべてにマイクを配置するマルチマイキングに大別できます。ドラム録音の歴史は、マイクが少ないところから徐々に多くなっていった歴史をたどっており、50年代のジャズなどはキットやオーバーヘッドと呼ばれるドラムの上部に配置されたマイクと、バスドラム用に立てられたマイクをミックスして録音されるものが多いです。ドラムの各楽器にマイクを配置するマルチ・マイキングは、それぞれの音をクリアに録音でき、また演奏の際に音量にばらつきがあった場合もあとから修正できる利点があります。一方、少ないマイクで収音する方法は、楽器からマイクを離すために、直接音以外の音―例えばドラムの胴鳴り―も収音でき、迫力あるサウンドを録音できる一方、あとからセットのバランスを調整することができず、また楽器も遠くに感じるようになります。

グリン・ジョーンズは、レッド・ツェッペリンの大音量でドラムを叩くジョン・ボーナムの迫力あるサウンドを録るために、俗に「キット」と呼ばれドラム上方に配置された2本のマイクだけで録音をしました。

セカンド・アルバムのいくつかの曲で録音を担当したエディ・クレイマーは、ジミ・ヘンドリックスのメイン・エンジニアとして有名ですが、実は自身が音大に進んでジャズを演奏していた音楽家でもあります。彼がジミ・ヘンドリックスの録音を行う際に、レコーディング・スタジオのガラス面にマイクを立て、反射音を拾ってヘンドリックスの録音を行ったことがあります。やはり直接音だけでなく、反射音をはじめ多くの音が混じった複雑なサウンドの中にロック迫力の音があると捉えていたのでしょう。

ツェッペリンのジョン・ボーナムのドラム・サウンドで有名な曲に、フォース・アルバム収録の「When the Leevee Breaks」という曲があります。これは、グリン・ジョーンズの弟でもあるアンディ・ジョーンズが、大邸宅の高い天井を持ったロビーにドラムを設置し、その高い位置にオバーヘッド・マイクを設置して録音したものです。

初期レッド・ツェッペリンの迫力あるサウンドは、オフマイクを活用して直接音以外にもサウンドしているものすべてを収録した点に、秘密のひとつがあったといえるでしょう。

ドラムの重心とバンドアンサンブル

もうひとつ、初期レッド・ツェッペリンの迫力あるサウンドを支えているものがあります。サウンド面でのバンド・アンサンブルの良さと重心の低さです。

ロック・バンドの録音をミックスする時、多くのエンジニアは周波数特性別に、低い音から順に音を足して行きます。一番低いのがドラムのキック。次にベース・ギター。次にドラムセットを作り、ギター、ピアノ、ヴォーカル…大体こういう順で音をミックスしていきます。

レッド・ツェッペリンの場合、この一番下に来るキックの低さと音量が違います。特にセカンド・アルバム以降は、26インチ、胴の深さも通常のものより深い15インチです。しかもそれがキック用のマイクではなくオーバーヘッド・マイクで収録できてしまうのですから、尋常ではない音圧です。さらに、キックの次に低い音のフロア・タムが2つ並べられるという、極端に重心の低いドラムセットが組まれています。

そして、レコードを聴くとわかるように、初期ツェッペリンのアンサンブルは4人のプレイヤーのバランスが絶妙です。ニュー・ヤードバーズとしてスタートしたバンドなので、ギターのジミー・ペイジを主としたサウンドメイクやアンサンブルを作ることも出来たのでしょうが、実際には4者が対等の関係で作られています。何かを前に出すと、必ず何かが下がってしまいます。初期ツェッペリンのサウンドは、何ひとつ埋もれさせなかったことで、生まれたものでしょう。野太いギターもドラムも、オーケストレーションを統治しているベースやオルガンも、重心の低い中で高音を埋めるヴォーカルも、すべてが生かされたのです。

なぜサウンドが変わったのか

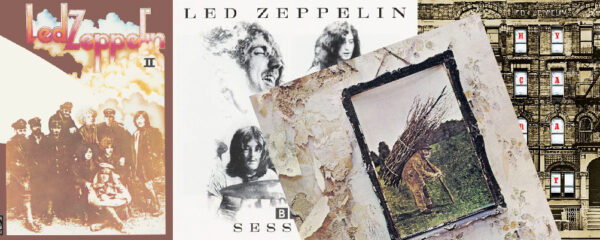

House of the Holy (Atlantic, 1973)

Physical Graffiti (1975)

Presence (Swan Song, 1975)

In Through the Out Door (Swan Song, 1979)

こうした初期レッド・ツェッペリンのサウンドは、なぜ変わったのでしょうか。

73年に発表された5枚目のスタジオ・アルバム『House of the Holy』は、ギターのジミー・ペイジとベースのジョン・ポール・ジョーンズが中心になって作られています。録音も主にミック・ジャガーの別邸で行われており、さらにヴォーカルのロバート・プラントは、デビュー時のあの太いハイトーンを出せなくなっています。バンド・サウンドを軸に組み立ててきたアルバムが、ここでは作品集に転換されました。

6枚目のスタジオ・アルバム『Physical Graffiti』の時には、ツアーに明け暮れる日々にうんざりしたベース/オルガンのジョン・ポール・ジョーンズが脱退の意思を伝えており、これでバンド・アンサンブルを実質的にコントロールしていた人間が欠けた状態になり、アンサンブルが崩れます。また、この頃からツェッペリンは麻薬に飲み込まれていきました。

7枚目『Presence』に時期はロバート・プラントが以降のツアーがすべてキャンセルになるほどの交通事故に逢い、リーダーのペイジですらヘロインに溺れる状態の中、なんとかジミー・ペイジ主導で作られたといういわばギター・アルバムとなりました。ギターはいいのですが、バンド・アンサンブルはすでに失われています。

ラスト・アルバム『In Through the Out Door』は、ドラッグや酒に溺れるジミー・ペイジとジョン・ボーナムを置いて、ロバート・プラントとジョン・ポール・ジョーンズが中心となって制作したアルバムでした。ヤマハGX-1の音が目立つ、ニューウェイヴからの影響も強く感じる音楽は、良し悪しはまた別として、初期の迫力あるハードロック・サウンドはすでにありませんでした。

つまり、サウンド・メイク以前に、4人が対等にアンサンブルできた作品は、5作目以降にはひとつもなかったのでした。

レッド・ツェッペリンへの熱い想い

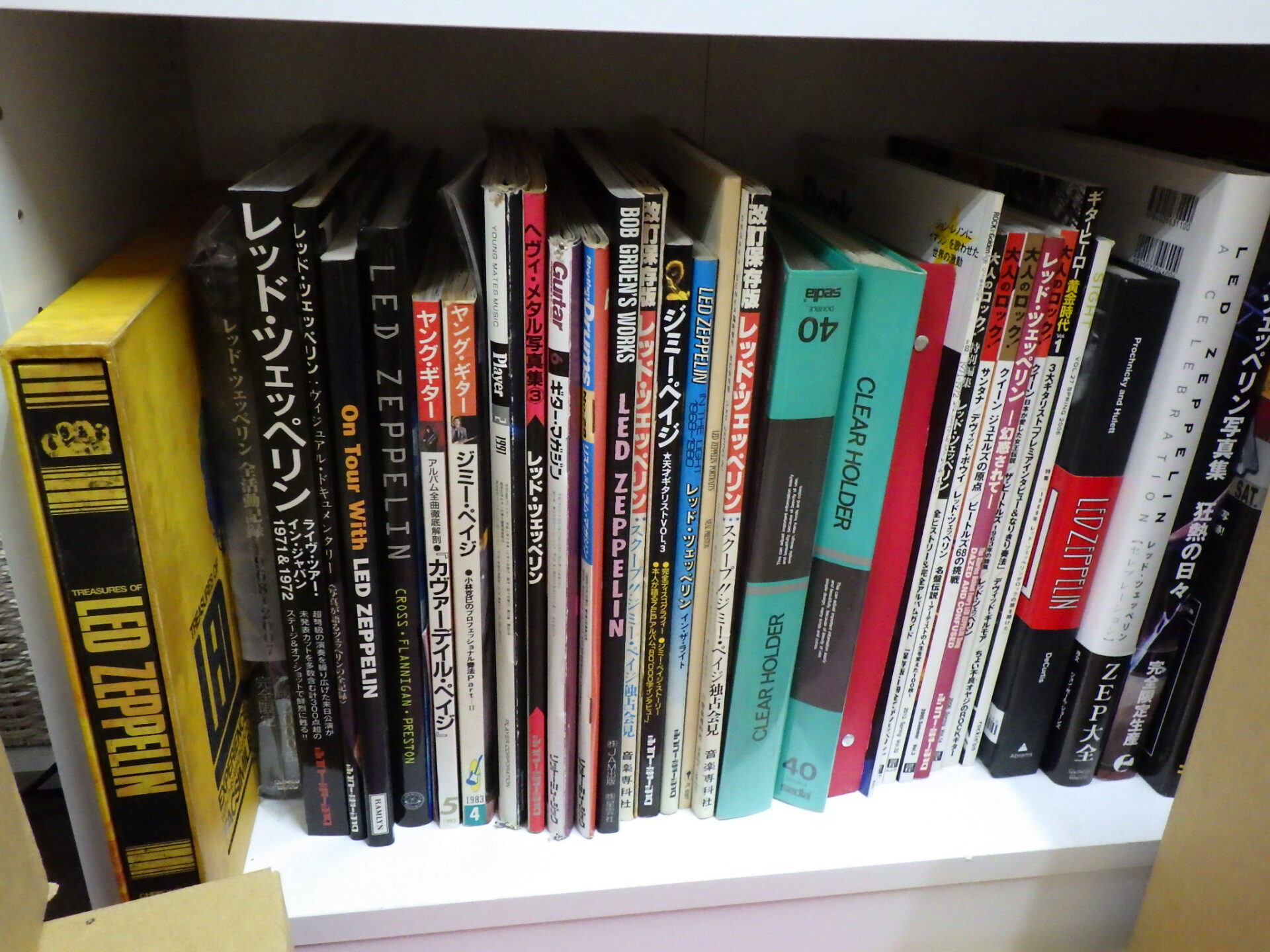

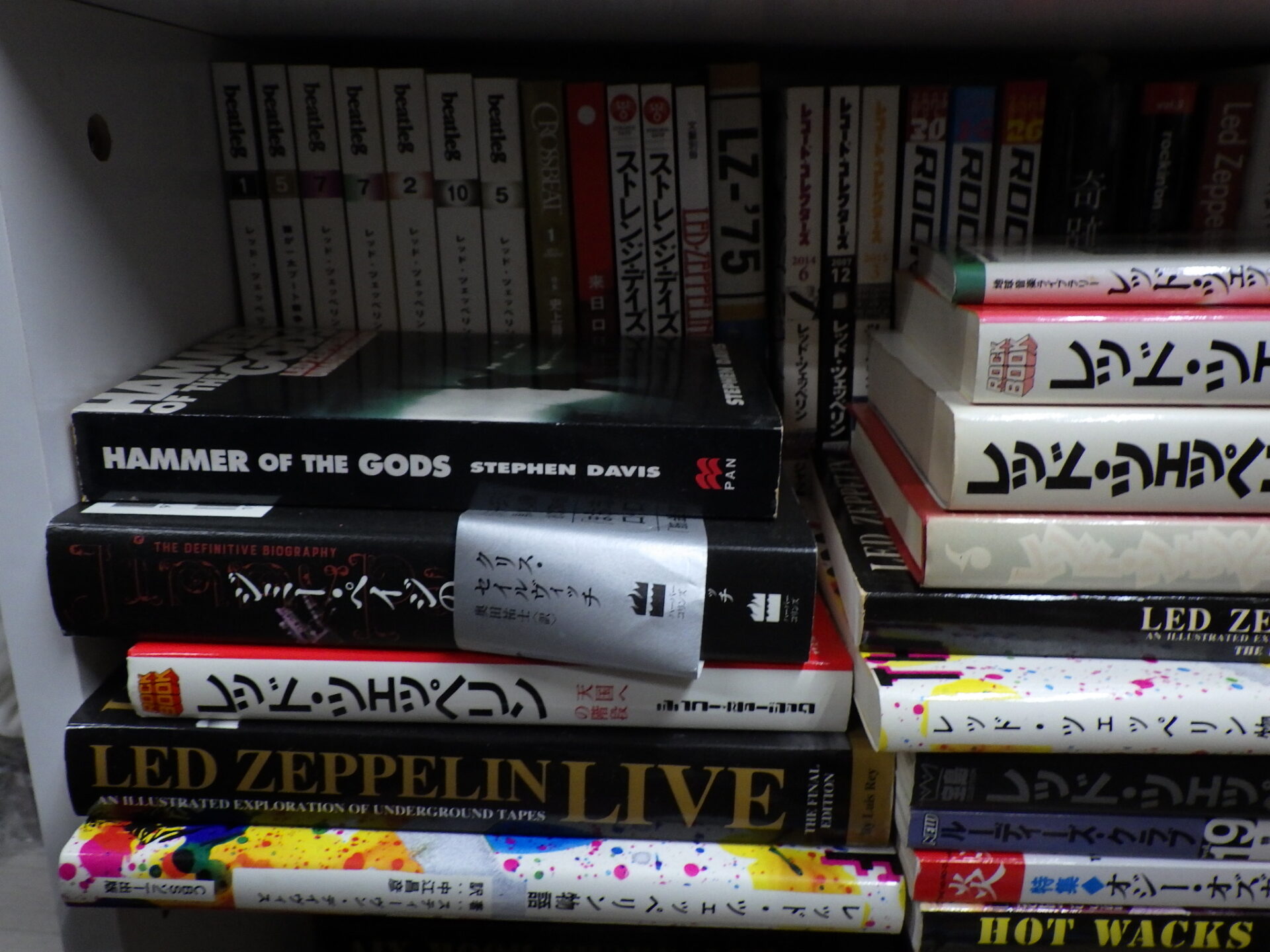

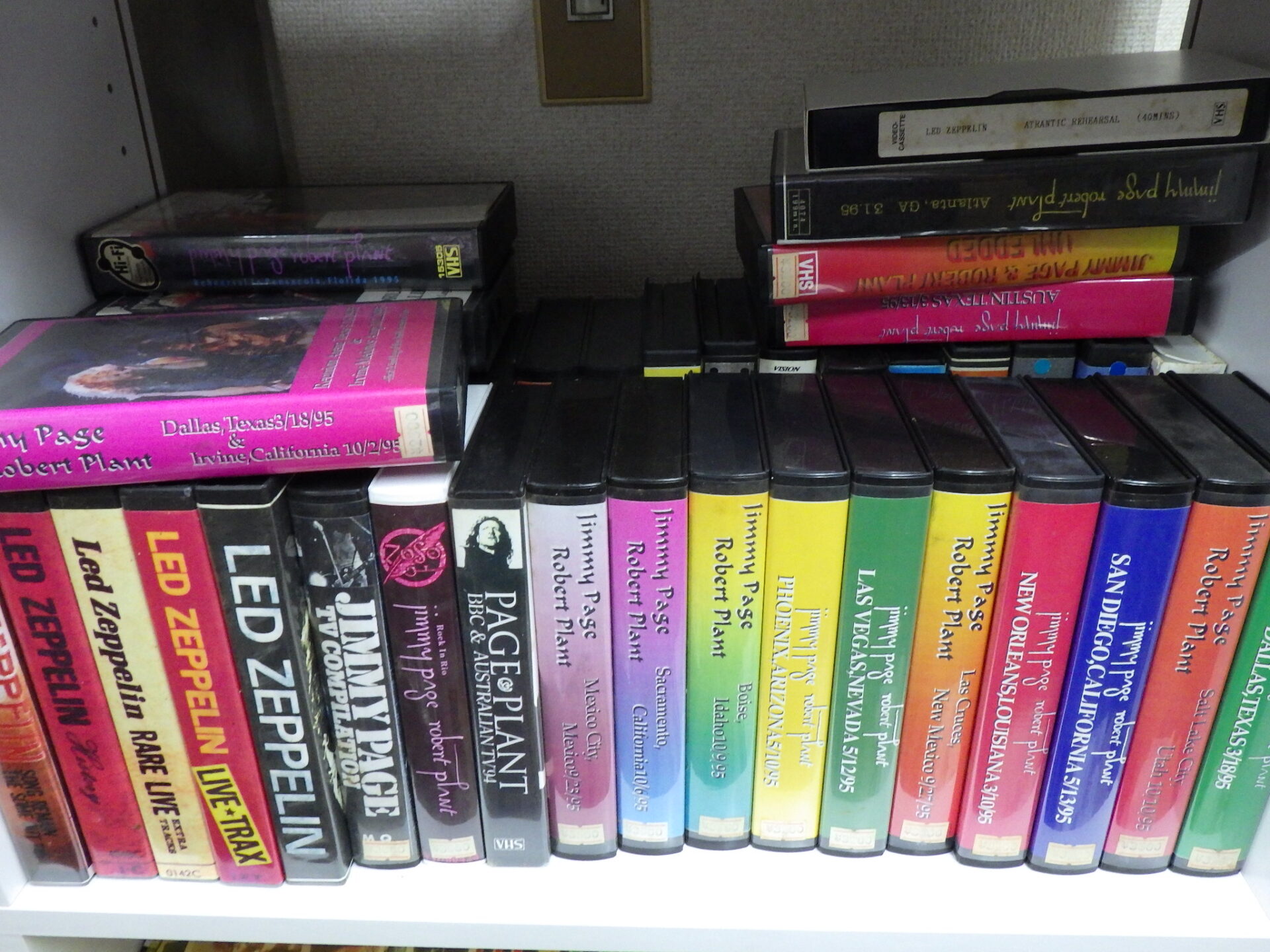

店主の私は、若い頃から『Led Zeppelin I』や『Led Zeppelin IV』などを聴き込み、オリジナル盤のプレス違いからブート音源・ライブ映像に至るまで、レッド・ツェッペリンにどっぷり浸かってきた生粋のファンの一人です。

- オリジナル盤の稀少性を熟知

イギリス初回プレスや帯付き国内盤、カラーバイナルの有無など、ディープな視点で価値を判断します。 - 紙物グッズ・書籍にも精通

ツアーパンフレットやポスター、研究書やバンドスコアなど、幅広いジャンルにわたるアイテムをしっかり査定。 - 遺品整理・生前整理・コレクター卒業

長年大切にされてきたコレクションだからこそ、次のファンに受け継ぐお手伝いをしたい――スタッフ自身の思いも込めて、適正価格を提示します。

遺品整理・生前整理・コレクター卒業時のレコード買取サポート

1. 遺品整理として

故人が愛したレコードやCD、ライブパンフレットなど、価値がわからず困っていませんか? 当店ではレッド・ツェッペリン関連の希少性を正確に見極め、正当な評価をいたします。大切な思い出を尊重しながら、スムーズに整理を進められるようサポートいたします。

2. 生前整理や断捨離の一環で

「自分が元気なうちにコレクションを処分しておきたい」という方も増えています。特にレアなレコードや限定グッズは需要が高く、高額査定になる可能性があります。生前整理によって次のステップへ移るお手伝いをさせていただくのが私たちの役目です。

3. コレクター卒業のタイミング

「引っ越しで保管スペースがなくなる」「趣味が変わった」などの理由で、コレクター生活を卒業される方もいらっしゃいます。長い年月をかけて集めたアイテムだからこそ、専門知識のあるスタッフのもとで査定し、納得の価格で手放すことをおすすめします。

買取品目:幅広いLed Zeppelin関連のお品物を取り扱い

1. レコード買取全般

- オリジナル盤・限定盤(LP・EP・シングル)

イギリスやアメリカ、国内初回プレス、カラー・バイナル、ピクチャーディスク、テストプレスなど希少性が高いものは特に注目。 - 帯付き国内盤

帯やライナーが揃っていると海外コレクターにも高い人気を誇ります。

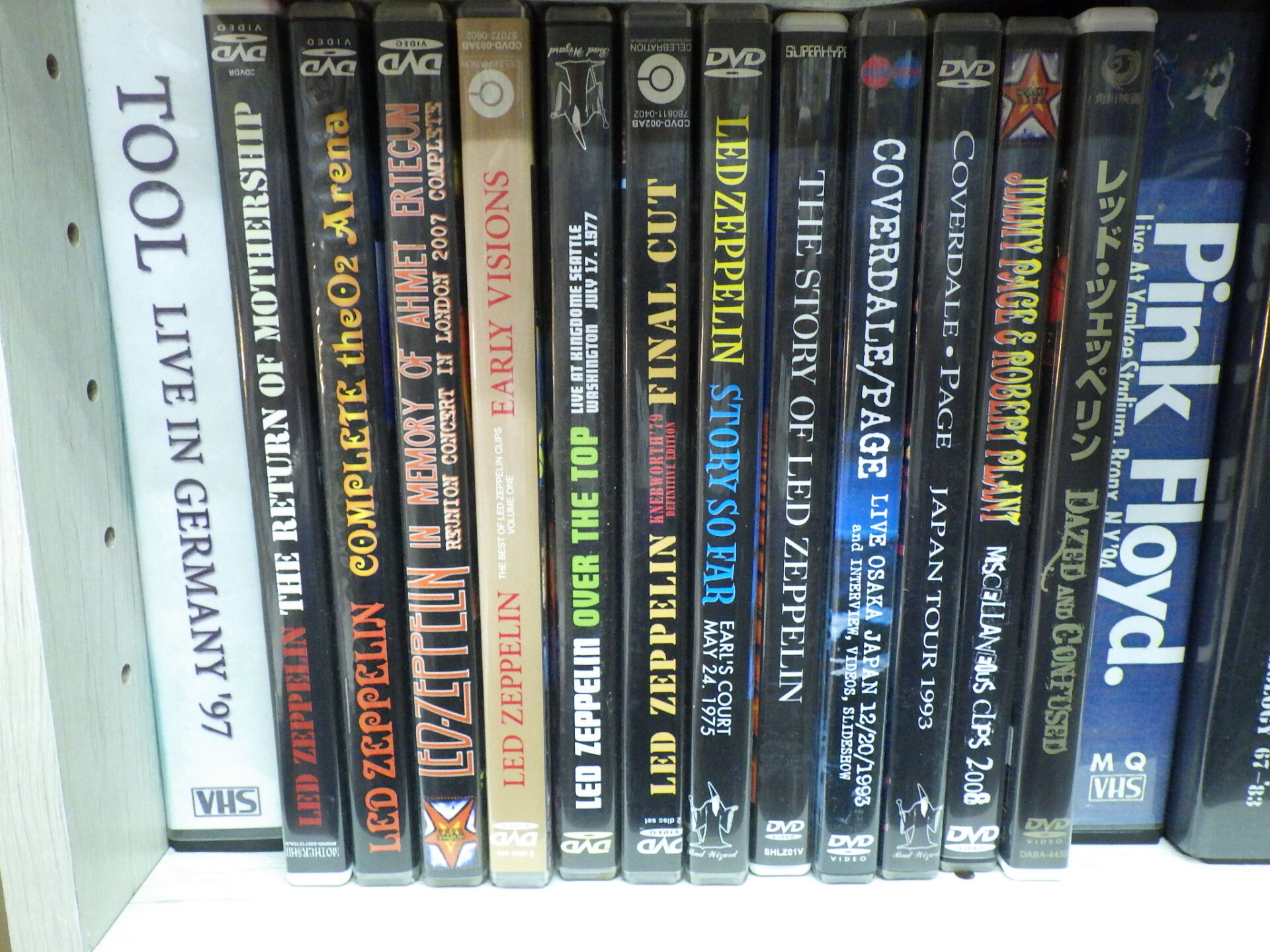

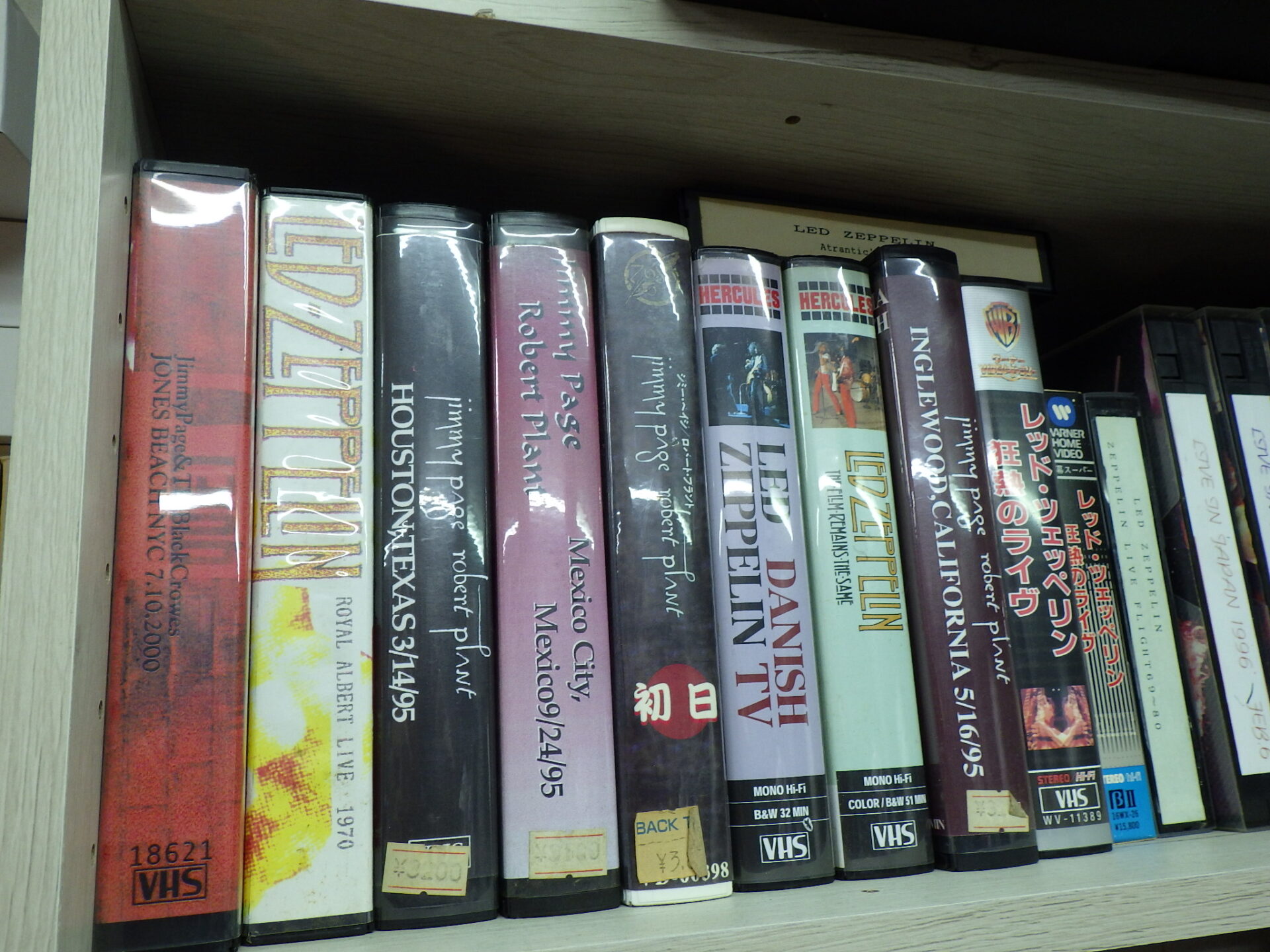

2. CD・DVD・ブルーレイ

- 初回限定版・特典ディスク付き

ボックスセットやデラックスエディション、フォトブックが付属している場合は査定額がアップしやすいです。 - 廃盤・プロモ盤

生産終了になっている廃盤タイトルやサンプルCDは思わぬ高値になることも。

3. パンフレット・紙物グッズ

- ライブツアーパンフレット・フライヤー・チケット半券

国内外のツアーごとの仕様違いや保存状態を確認し、希少度を正確に評価します。 - ポスター・チラシ

折れや破れのない良好な状態であれば高額査定の可能性大。

4. グッズ全般

- Tシャツ・タオル・キャップなど

未使用品やタグ付き、限定デザインは高評価に繋がります。 - メンバー関連フィギュア・ノベルティ

販売数が少ない限定アイテムは、コレクター市場で需要が高いです。

5. 書籍・スコア・写真集

- バンドスコア・研究書・評論本

海外版や絶版の楽譜、詳細なデータを収録した研究書はマニアから求められやすいです。 - 写真集・限定出版物

サイン入りや特別番号付きなど、希少仕様であれば査定額が跳ね上がる場合があります。

初心者様にもわかりやすく査定いたします

- 専門知識を活かした価値の見極め

レッド・ツェッペリンのオリジナル盤か再発盤か、どの国のプレスかなど、コレクター目線でのチェックを行います。紙物や書籍、グッズの希少度についても把握しているので、見落としなく査定が可能。 - 一点一点の状態確認

レコード盤面のキズやジャケットの角つぶれ、帯やポスターの有無など細部まで丁寧に確認。CDのディスク傷やブックレット折れ、パンフレットの折り目や汚れなどもしっかりチェックし、総合的に評価を行います。 - 思い出のストーリーも大切に

遺品整理・生前整理・コレクター卒業で手放される品には、多くの思い出が詰まっているはず。スタッフはただ“物”を見るのではなく、お客様のエピソードにも寄り添いながら、次の持ち主へ橋渡しできるよう大切にお預かりします。

選べる買取方法:店頭・出張・宅配

- 店頭買取

- 直接持ち込みいただける方に最適。即日査定・お支払いが可能です。

- 思い出話などもスタッフと共有しながら、楽しく査定が進むことが多いです。

- 出張買取(大阪府、京都府、神戸市・西宮芦屋・尼崎・姫路加古川その他兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県へ最短即日出張可能!)

(さらに!買取予想額が30万円以上かつレコード200枚以上お売りいただける場合は日本全国出張買取可能です。)- 大量のレコードやグッズがあって運搬が難しい方や、お忙しい方におすすめ。

- スタッフがご自宅へ伺い、その場で査定・成立後は現金または振込でお支払い。

- 宅配買取

- 遠方の方や自宅にいても発送できる方に便利な方法。

- 品物を梱包して着払いでお送りいただき、到着後に迅速に査定してご連絡。納得いただければ振込決済、キャンセル時は返送も可能です。

レッド・ツェッペリンのコレクションを次の世代へ繋ぐ

「レッド・ツェッペリンが好きすぎるスタッフがいる当店で、ぜひレコード、CD、DVD、ブルーレイ、パンフレット、グッズ、書籍をお売りください。価値ある物は必ず高価買取いたします。」

- 遺品整理や生前整理、コレクター卒業など、手放す理由は人それぞれですが、想いがこもったコレクションを専門知識のあるスタッフが正しく評価し、高価買取を実現いたします。

- レコードやCDのレア盤はもちろんのこと、パンフレットやポスター、書籍、スコアといった幅広い品目に対応。

- 店頭買取・出張買取・宅配買取から選択可能で、どなたでも安心してご利用いただけます。

大切に保管されてきたレッド・ツェッペリン関連アイテムを、次のファンへ受け継ぐお手伝いをするのが私たちの使命です。ぜひお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、心を込めて査定とサポートをさせていただきます。

レッド・ツェッペリンのレコード買取/CDの処分は音機館にお任せください!

ロックのスタジオ録音には、ふたつのピークがあったように感じます。ひとつはクリームからレッド・ツェッペリンに至るまでの66年から70年にかけての分厚く立体感のあるサウンド。もうひとつは、AOR に見られる奇麗に作り上げられたサウンド。前者のサウンドを生み出した名盤のなかに、初期レッド・ツェッペリンは外すことのできない存在として、これからもずっと聞き継がれていくのではないでしょうか。

音機館は、レッド・ツェッペリンをはじめ、ハードロックのLPやCDも多数とり扱っています。もし処分をご検討なさっているようでしたら、ぜひ音機館にお任せいただけませんでしょうか。誠意をもって査定させていただきます。